Table of Contents

L’Entre-Deux du Réel : le jeu oscillant de l’hésitation todorovienne et de la déconstruction derridienne dans le fantastique français du XIXe siècle

« Le surnaturel n’est pas autre chose que ce qui nous demeure voilé »

Guy de Maupassant « Lettre d’un fou » (1885)

Le fantastique français du XIXe siècle se distingue comme une hésitation nébuleuse et labyrinthique entre deux sphères contradictoires, un dédale narratif brumeux où le lecteur oscille indéfiniment entre le surnaturel et le réel, pris dans des cercles envoûtants d’ambiguïte dont il ne peut pas s’échapper. Chaque méandre de ce labyrinthe désorientant engendre un va-et-vient incessant entre les frontières du tangible et de l’intangible, du visible et de l’invisible, du présent et de l’absent, dissolvant leurs limites pour orchestrer une profonde perturbation de la perception humaine. Dans ce champ de rupture métaphysique, le surnaturel n’est pas simplement une anomalie qui perturbe une réalité autrement cohérente, mais un fil imperceptible qui s’entrelace avec sa trame, dénouant ses dualismes fondamentaux pour démêler la fluidité insaisissable de tout ce qui prétend constituer le réel. Ces espaces narratifs liminaux, où les oppositions se décomposent et se recomposent, révèlent le fantastique comme un déconstruction du « réel » en tant qu’absolu. Plutôt qu’un édifice solide, la réalité s’expose comme un processus de déplacement perpétuel, un va-et-vient entre des forces dissonantes qui dévoilent une incertitude irréductible.

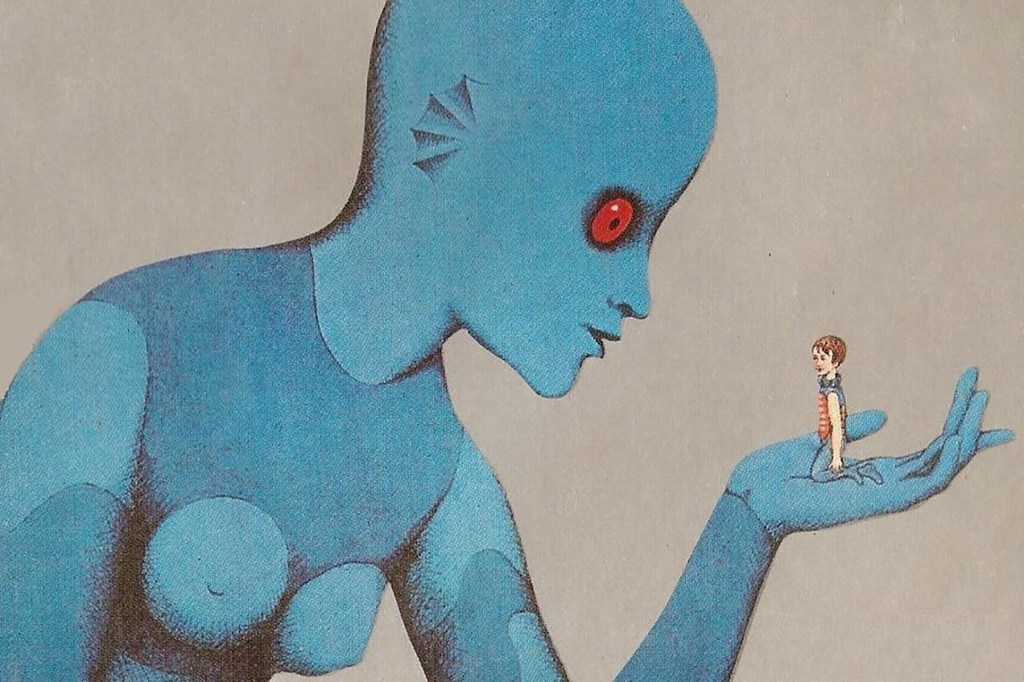

Dans La Vénus d’Ille de Mérimée, cette ambiguïté métaphysique trouve son origine dans l’extérieur : une statue, objet matériel, transcende son inertie en assumant une vitalité inexplicable, bouleversant les distinctions entre l’animé et l’inanimé et supplantant le privilège ontologique de l’humain. À l’inverse, dans Le Horla de Maupassant, cette même ambiguïté se répercute dans l’intériorité de la psyché : l’invisible envahit la conscience du narrateur, érodant les fondements de la perception en brouillant les contours entre présence et absence. Que cette subversion fantastique s’exprime de manière externe ou interne, les deux récits convergent dans les zones liminales où la réalité vacille, incarnant l’« hésitation » todorovienne tout en évoquant la « différance » derridienne. Ces deux concepts théoriques s’entrelacent dans l’indétermination fantastique : le premier suspend la résolution tandis que le second prolonge le sens dans un jeu infini de différé. Ensemble, ces textes exemplaires cartographient les mécanismes complémentaires de la rupture fantastique : d’un côté, vers l’extériorité visible, et de l’autre, vers l’intériorité invisible, tous deux convergeant dans l’entre-deux instable du réel pour démasquer sa nature inéluctablement différée, insaisissable et ambiguë. En construisant une mimésis initiale de l’univers familier, pour ensuite la déconstruire à travers des disjonctions narratives, des ambiguïtés sémantiques et des ruptures ontologiques, La Vénus d’Ille et Le Horla fusionnent finement l’hésitation todorovienne avec la différance derridienne pour interroger les structures mêmes de la réalité. Ces récits manifestent le fantastique français du XIXe siècle non seulement comme un genre littéraire mais aussi comme une entreprise métaphysique : une exploration des failles de la perception humaine et une dévoilement du fait que « le surnaturel n’est pas autre chose que ce qui nous demeure voilé » (Maupassant, « Lettre d’un fou » 2). Le fantastique se révèle comme un miroir où la réalité se réfléchit et se fracture, dévoilant les contours vacillants et éphémères de son essence insaisissable.

La théorisation magistrale du fantastique de Tzvetan Todorov situe le genre à la frontière précaire entre le naturel et le surnaturel, un espace où les certitudes vacillent. Selon Todorov, le « cœur du fantastique » réside dans un acte d’hésitation partagé tant par les personnages que par les lecteurs, confrontés à des phénomènes apparemment surnaturels sans résolution définitive. Cette hésitation les oblige à osciller entre deux interprétations : l’événement est-il « le fruit de l’imagination ou le résultat d’une illusion », ou plutôt révèle-t-il le réel ? (Todorov 165). Todorov indentifie trois conditions essentielles pour que cette hésitation se déploie véritablement dans l’ordre du fantastique. D’abord, l’événement surnaturel doit survenir dans « un monde qui est bien le nôtre », tout en défiant « les lois de ce même monde familier » (Todorov 29). Deuxièmement, le lecteur doit « s’identifie au personnage principal », partageant son incertitude quant à la nature de l’événement étrange (Todorov 165). Enfin, cette hésitation ne doit céder ni à une interprétation purement allégorique ni à une lecture strictement poétique mais exige une lecture littérale : si les événements sont rationalisés « par les lois de la raison », alors l’œuvre appartient à « l’étrange » ; s’ils sont acceptés comme surnaturels sans provoquer « aucune réaction particulière ni chez les personnages, ni chez le lecteur implicite », l’œuvre se situe dans le registre du « merveilleux » (Todorov 51-52, 59). Ainsi, le fantastique « ne dure que le temps d’une hésitation », car cette hésitation constitue son essence même ; il s’épanouit précisément dans l’indétermination, dans cet espace où le sens est suspendu, où naturel et surnaturel s’effleurent sans jamais se résoudre pleinement (Todorov 46). En refusant la résolution, le fantastique maintient le lecteur dans une tension constante, un seuil liminal qui permet « de franchir certaines limites inaccessibles tant qu’on n’a pas recours à lui » (Todorov 166). Cet entre-deux d’incertitude pousse le lecteur, comme le protagoniste, à errer dans un monde où le signification demeure constamment différée, jamais pleinement accessible. Ainsi, le fantastique, par sa nature même, résonne d’une profonde affinité avec la différance derridienne, ce glissement incessant entre signifiant et signifié, entre présence et absence, qui vacille également dans l’entre-deux du existence.

Dans le fantastique, le surnaturel ne se limite pas à une simple bouleversement du réel: il révèle, par son hésitation perpétuelle, son ambiguïté intrinsèque, ambiguïté qui constitue, selon Derrida, le fondement même de tout système de signification. Dans La Voix et le phénomène, Derrida explique que la différance « n’est ni un mot ni un concept » mais un jeu complexe de « l’opposition, de l’articulation, de la différence » (La Voix 123) qui génère « par ce qui n’est pas simplement une activité, ces différences, ces effets de différence » (Marges De La Philosophie 12). À l’instar de l’hésitation todorovienne, qui oscille entre le réel et l’irréel, la différance s’inscrit dans un mouvement incessant entre présence et absence, refusant toute fixité interprétative et reconfigurant le sens dans un espace liminal et intermédiaire. De manière analogue, le caractère perpétuel et ambigu de la déconstruction derridienne constitue également un « ébranlement » métaphysique : « On pourrait appeler jeu l’absence du signifié transcendantal comme illimitation du jeu, c’est-à-dire comme ébranlement de l’onto-théologie et de la métaphysique de la présence » (De la grammatologie 73). Cette notion de différance, telle que Derrida la formule, « rend possible l’opposition de la présence et de l’absence », opérant comme une « contestation de la métaphysique elle-même » (De la grammatologie 69). Paradoxalement, elle « produit ce qu’elle interdit, rend possible cela même qu’elle rend impossible », générant une dynamique où sens et non-sens coexistent dans une tension irréductible, rejoignant le fantastique dans sa capacité à subvertir les certitudes (De la grammatologie 206). Dans « Théories et lectures du fantastique », Pierre Lévesque identifie la « séduction textuelle » du fantastique dans ce même jeu d’instabilité. Il observe que « l’érotisme et le fantastique voisinent, car ils sont nourris tous les deux par le jeu de la présence et de l’absence, ce que Barthes appelle « apparition-disparition » (Lévesque 8). Cette dynamique constitue l’essence même du fantastique, qui existe selon lui « dans le suspens du sens … dans l’attente du rétablissement d’un monde où l’ordre règne » (Lévesque 9). Or, comme dans la différance derridienne, cette attente reste irrésolue, car elle est inséparable de sa propre liminalité, d’un va-et-vient incessant et d’une ambiguïté continue. Ainsi, le fantastique et la déconstruction partagent le même pouvoir subversif : leur dynamique dualiste d’« apparition-disparition » engendre un effet déstabilisateur qui dissout les frontières métaphysiques. Ils présentent l’existence non pas comme une réalité stable et définie, mais comme un « entre-deux » éphémère où l’incertitude et l’ambiguïté deviennent les fils qui tissent la trame du réel.

En tant que subversion des cadres rationnels de la pensée, le mouvement intérieur du fantastique se manifeste fréquemment sous la forme de la folie, où ni le protagoniste ni le lecteur ne parviennent à délimiter les lignes entre l’illusion et la réalité, entre l’hallucination et l’activité paranormale. Dans l’hésitation dualiste paradigmatique de Maupassant, ballant entre délire et raison, la narration à la première personne devient un vecteur de cette déstabilisation, où la rationalité s’ébranle face à l’inexplicable et où l’identité se dédouble et se morcelle dans un brouillard d’incertitude ontologique. Le format du journal intime chez Le Horla construit une subjectivité chancelante enchâssée dans une temporalité linéaire qui, une fois fragmentée par des ellipses et des disjonctions narratives, plonge le lecteur dans la réalité disloquée du narrateur. Comme le souligne Todorov, « le sujet « je » possède une charge sémantique appartenant à tous et à chacun simultanément », ce qui incite le lecteur à s’identifier au narrateur et à partager son expérience avec l’entité mystérieux, imperméable et terrifiante du Horla (Todorov 70). Avant même l’entrelacement présence/absence incarné par le Horla, le journal lui-même ébranle les frontières qui délimitent le moi du narrateur. Bien qu’il semble initialement instaturer un ordre chronologique, sa spatiotemporalité disloquée déconcerte la stabilité de sa présence subjective. Dans L’Écriture et la différence, Derrida met en lumière que l’écriture, au lieu d’affirmer la présence de l’écrivain, joue paradoxalement son absence. En s’inscrivant, l’écrivain se dédouble, projetant son être à la fois dans le passé et le présent, et, par cet acte même, consacre sa disparition : « Dès l’origine, dans le “présent” de leur première impression, [les traces d’écriture] sont constituées par la double force de répétition et d’effacement, de lisibilité et d’illisibilité … une multiplicité d’instances ou d’origines » (Derrida 19). Ainsi, lorsqu’il tente de se saisir son essence le 6 juillet, le narrateur se multiplie inconsciemment, inscrivant dans son écriture une fragmentation identitaire irréconciliable. Il crée une prolifération de « mois » qui le pousse aux confins de la folie : « Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit ; — ou plutôt, je l’ai bue ! Mais, est-ce moi ? Est-ce moi ? Qui serait-ce ? Qui ? » (Maupassant 6). La répétition frénétique du « moi » signifie une fracture identitaire, un écart irréductible entre son moi présent et son moi écrit. Ce clivage identitaire l’amène à s’interroger, à « douter s’il y a deux êtres en nous, ou si un être étranger, inconnaissable et invisible, anime, par moments, quand notre âme est engourdie » (Maupassant 6). Par cet éclatement, le journal devient non seulement le spectacle de l’hésitation todorovienne mais aussi la scène où s’inscrit la différance derridienne : le narrateur, dans son écriture, dissout sa propre présence dans une série d’effacements et de répétitions.

Il est hanté par le fouillis troublant de la « présence invisible et constante » du Horla, une entité définie par la dualité énigmatique des « êtres invisibles bien que tangibles », mais il double cette expérience en la matérialisant dans son journal, inscrivant une dialectique entre absence et présence (Maupassant 13, 16). Le Horla ébranle l’ordre ontologique du protagoniste en se manifestant comme une entité définie par son informe, caractérisée par une « sorte de transparence opaque, s’éclaircissant peu à peu », un « corps transparent… inconnaissable… d’Esprit » tout en semblant simultanément le suivre, marchant « sur [ ses] talons, tout près, à [se] toucher », provoquant un frisson persistant (Maupassant 3). Le paradoxe sémantique de la « transparence opaque » illustre le Horla comme une entité à la fois différenciante et subversive, occupant et dissolvant les catégories qu’elle habite. Avec une « âme bouleversée », le narrateur affirme : « Je suis certain maintenant, aussi certain que de l’alternance des jours et des nuits, qu’il existe près de moi un « être invisible… qui peut toucher les choses… doté par conséquent d’une nature matérielle, quoique imperceptible à nos sens » (Maupassant 12). Il compare alors l’être paradoxal à lui-même, déclarant qu’il « habite comme moi, sous mon toit » (Maupassant 12). À mesure que le narrateur perd sa capacité à se démarquer de cette présence intrusive, le Horla s’impose de plus en plus. Les ellipses textuelles croissantes traduisent ce désordre sémantique : elles écaillèrent la narration à mesure que le moi du protagoniste se divise, dédoublant le clivage identitaire. Ce processus atteint son paroxysme lorsqu’il nomme enfin le Horla, rendant son invisibilité visible en inscrivant son absence dans l’espace textuel : « le… oui… il le crie… J’écoute… je ne peux pas… répète… le… Horla… J’ai entendu… le Horla… c’est lui… le Horla… il est venu !… » (Maupassant 16). En nommant cette entité dépourvue de « contours nettement arrêtés », il délimite sa forme et lui donne un ancrage ontologique (Maupassant 18).

La dissolution, opérée par le Horla, des frontières entre absence et présence, soi et autrui, culmine dans l’effondrement ontologique du protagoniste lorsqu’il se confronte à son reflet dans un miroir pour le trouver absent. Il déclare avec effroi : « Je ne me vis pas dans ma glace ! Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière ! Mon image n’était pas dedans… et j’étais en face, moi ! » (Maupassant 18). En attribuant un signe à l’invisible et en l’intégrant dans la matérialité visible de son journal, le narrateur effectue un transfert paradoxal entre absence et présence, qui ébranle sa capacité à délimiter soi/autre et réel/irréel. Son identité de plus en plus fragmentée, reflétée dans le miroir, se brouille jusqu’à sa révélation ultime : « [le Horla] est en moi, il devient mon âme » (Maupassant 18). La déclaration du narrateur que « l’air, l’air invisible, est plein de Puissances inconnaissables, dont nous subissons les mystérieux voisinages » met à nu l’illusion de ce que Derrida appelle « la métaphysique de la présence », exposant un univers où « tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper » (Maupassant 2). En déconstruisant la réalité comme un espace mouvant d’interstices et d’indétermination, Le Horla la dévoile comme un jeu fluide de présences et d’absences, laissant le lecteur se demander si le conte de Maupassant dépeint un fou ou la condition humaine.

Après avoir exploré dans Le Horla le mouvement intérieur des fissures spectrales et existentielles qui font s’effondrer les frontières entre soi et l’autre, la folie et la raison, La Vénus d’Ille de Prosper Mérimée s’enfonce dans un autre espace liminal : celui où les ruptures dans l’espace et la matière entremêlent le monde tangible avec l’imaginaire. Si Le Horla situe le sujet déstabilisé comme le foyer de l’ambiguïté métaphysique-ontologique, le cœur fantastique de La Vénus d’Ille réside dans une statue énigmatique, une Vénus de bronze exhumée, qui brouille les distinctions entre sacré et profane, banal et mythique, animé et inanimé. Tandis que l’invisibilité du Horla implique un intrusion intérieur de l’absence dans la présence, la statue incarne l’inverse : l’irruption de la présence dans l’absence, alors que l’inertie supposée de l’objet se métamorphose en une vitalité troublante, puissante, voire sacrée. Dans « Réintroduction à la littérature fantastique », Corry Cropper soutient qu’un texte devient fantastique « lorsque les perspectives temporelles, spatiales et causales passent du narrateur-sujet humain à l’objet », illustrant ainsi un « réalisme radicalement décentré » qui « valorise l’objet » (Cropper 34-35). Cette dynamique, au cœur de La Vénus d’Ille, extériorise le fantastique en déplaçant la agence du sujet vers l’objet. La statue, objet d’apparence inanimée mais doté d’une puissance malveillante et d’une matérialité mouvante, incarne cette « ontologie-orientée-objet » pour déconstruire radicalement la perception rationnelle du réel.

Extraite du sol comme une relique mythologique de l’Antiquité, la Vénus perturbe d’emblée l’équilibre spatio-temporel du récit : elle insère le passé dans le présent tout en troublant l’espace doméstique du jardin de sa puissante présence, le dominant avec une énergie dérangeante. Son intrusion brouille les lignes entre artefact mythologique – « une idole en terre » – et objet quotidien – « une statue en terre cuite, en argile » (Mérimée 2). Dès sa découverte, la statue oscille entre des dualités irréconciliables : d’« une antique ! un antique ! … un trésor » à « une grande femme… une idole du temps des païens… une bonne Vierge » (Mérimée 2). Le narrateur imprègne la description de Vénus « noire » aux « grands yeux blancs » – « comme ceux des morts » – d’une présence paradoxale, simultanément sensuellement corporelle et spectaculairement cadavérique (Mérimée 2). Ses yeux, qui « fixe[nt] » et semble « vous dévisage[r] », acquièrent une puissance surnaturelle, incarnant ainsi une dualité dérangeante qui suspend le sens et marque l’irruption du fantastique dans le récit (Mérimée 3). Le pouvoir pénétrant de son regard, décrit comme ayant « l’air méchante … et qui l’est aussi », renverse les rôles entre l’observateur et l’observé, déstabilisant donc la dynamique ontologique objet-sujet et la rendant fondamentalement instable (Mérimée 3). Les théories derridaniennes et todoroviennes convergent dans cette figure obscure, oscillant entre une attirance érotique, une terreur mythique et une vengeance surnaturel. Ces éléments diffèrent toute signification univoque, déconstruisant le binaire traditionnel qui privilégie l’animé/humain sur l’inanimé/statue, et forçant à la fois le protagoniste et le lecteur à « hésiter » entre ces deux pôles ontologiques.

Maupassant et Mérimiée utilisent l’ambiguïté sémantique pour saper la clarté linguistique, notamment à travers l’emploi de termes contradictoires dans la description du Horla et de la Vénus, mais également par un glissement linguistique qui illustre l’indétermination derridienne. Alors que le mouvement intérieur du Horla donne corps à cette ambiguïté à travers l’acte d’auto-écriture, la tentative du narrateur de déchiffrer l’inscription sur le socle de la Vénus, « CAVE AMANTEM », met au jour une multiplicité de significations qui défie toute interprétation stable. Le conte révèle qu’« il y a deux sens » possibles : « On peut traduire : « Prends garde à celui qui t’aime ; défie-toi des amans » ou « Prends garde à toi si elle t’aime » (Mérimée 9). Le narrateur, « en voyant l’expression diabolique de la dame », estime que « l’artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible beauté » et affirme à M. de Peyrehorade : « Je traduirais donc : “Prends garde à toi si elle t’aime” », bien que M. de Peyrehorade « préfère la première traduction » (Mérimée 9). Soulignant les limites du langage à transmettre un sens absolu, le narrateur remarque que « le latin est une langue terrible avec sa concision », laissant le lecteur, à son tour, pris dans une oscillation entre ces deux traductions, incapable de trancher (Mérimée 10). Cette ambiguïté déconcertante force ainsi le lecteur à « hésiter » dans un espace où le sens demeure volontairement différé et jamais pleinement saisissable.

De même, lorsque le narrateur découvre plus tard une mystérieuse inscription ancienne gravée sur le bras de Vénus, disant « VENERI TVRBVL… EVTVCHES MVRO. IMPERIO FECIT », le mot « TVRBVL » résiste à toute interprétation cohérente. Le narrateur « [s]’embarrasse fort » de ce terme énigmatique et « cherche en vain quelque épithète connue de Vénus qui peut [s]’aider », proposant une série de significations telles que « Vénus turbulente ! Vénus la tapageuse ! », avant de découvrir que cette gravure pourrait correspondre à « TVRBVLNERÆ » (Mérimée 10). M. de Peyrehorade, quant à lui, explique que « TVRBVLNERÆ » est en réalité « une corruption du mot latin TVRBVLNERA » et insiste sur le fait que « rien de plus commun que ces inversions », justifiant ainsi son interprétation : « À Vénus de Boulternère, Myron dédie, par son ordre, cette statue son ouvrage » (Mérimée 11). Cependant, comme pour l’inscription initiale « CAVE AMANTEM », le narrateur conte subtilement cette traduction. Se gardant « bien de critiquer son étymologie », il suggère néanmoins que « fecit se prend fort souvent pour consecravit… ce sont termes synonymes », avant que M. de Peyrehorade ne détourne la conversation en s’écriant : « On aura jeté une pierre à ma statue » (Mérimée 11). Non seulement est « TVRBVL» imprégnée d’une indétermination intrinsèque, mais la tentative même de l’interpréter est continuellement perturbée par la rupture ontologique qu’apporte la statue, mêlant inextricablement vie et mort, animé et inanimé et action et inertie. À travers des descriptions paradoxales, des inscriptions cryptiques et des interprétations vacillantes, l’impénétrabilité de Vénus engendre une ambiguïté sémantique qui ne cesse de déconstruire les binaires traditionnels, de différer le sens et de frustrer toute possibilité de résolution définitive.Mérimée construit un espace narratif où la différance derridienne et l’hésitation todorovienne s’entremêlent pour déconstruire l’illusion d’un sens définitif et d’une réalité figée, les révélant comme un labyrinthe obscur d’incertitudes et de paradoxes. De ce labyrinthe émergent deux modalités distinctes de la rupture fantastique : intériorisée chez Le Horla et extériorisée chez La Vénus d’Ille. Alors que Maupassant centre l’effondrement intérieur du moi comme le spectacle de l’ambiguïté ontologique, retraçant la fragmentation progressive de la subjectivité confrontée à l’invisible et ineffable Horla, Mérimée centre cette rupture hors du sujet, manifestant la déstabilisation du réel dans l’agence énigmatique et troublante de la statue de Vénus. Pourtant, qu’elle s’inscrive dans les méandres de la psyché ou dans le monde extérieur, cette rupture fantastique se déroule toujours comme un jeu incessant entre présence et absence, où le sens est indéfiniment différé et où les frontières entre le naturel et le surnaturel se dissolvent dans une ambiguïté vertigineuse. Les deux récits déploient un glissement ontologique et une déstabilisation sémantique qui plongent narrateur et lecteur dans un espace liminal où les repères habituels de la perception, du langage et de la réalité deviennent insaisissables. Dans Le Horla, cette dissolution s’enracine dans l’intériorité même du narrateur : il sent une entité invisible, omniprésente, qui imprègne l’air et son être, et inscrit cette énigme dans son journal, où elle se transforme en un écho inquiétant de présence et d’absence. À l’inverse, la Vénus insondable de Mérimée, avec sa matérialité paradoxale et son aura mythologique, ébranle les fondements mêmes de l’ontologie narrative et s’ouvre comme un mystère interprétatif, où la multiplicité de ses significations confond toute certitude et précipite lecteur et narrateur dans une indéchiffrabilité vertigineuse. Dans les deux textes, le mouvement de rupture – qu’il soit interne ou externe – converge vers une dissolution de la certitude. En éclairant le fantastique non seulement comme genre littéraire, mais aussi comme déconstruction fondamentale de la réalité, Maupassant et Mérimée dévoilent un mode de pensée qui englobe les contradictions, les fissures et l’inconnaissabilité du monde. Le fantastique français du XIXe siècle ne se limite pas à insérer le surnaturel dans une représentation mimétique ; il le dévoile comme inhérent, tapi dans ses interstices et ses marges, prêt à surgir pour troubler l’ordre apparent et se révéler comme entrelacé dans le tissu « entre-deux » du réel.

Bibliographie

Cropper, Corry. « Réintroduction à La Littérature Fantastique: Enlightenment Philosophy, Object-Oriented Ontology, and the French Fantastic ». Nineteenth-Century French Studies, vol. 44, no. 1/2, 2015, pp. 25–45. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/44122736.

Derrida, Jacques. De la grammatologie. Les Éditions de Minuit, 1967.

— L’Écriture et la différence. Éditions du Seuil, 1967.

— La Voix et le phénomène. Presses Universitaires de France, 1967.

— Marges de la philosophie. Éditions de Minuit, 1972.

Lévesque, Pierre C. « Théorie et lectures du fantastique : Gaspard de la nuit, La Vénus d’Ille et Le Horla ». Thèse de maîtrise, Département d’Études françaises, Université Queen’s, Kingston, Ontario, 1999. Bibliothèque nationale du Canada.

Maupassant, Guy de. Le Horla. P. Ollendorff, Paris, 1895. Publié à l’origine en 1887. Fac-similé disponible sur Internet Archive.

— « Lettre d’un fou ». Gil Blas, 17 février 1885, signé Maufrigneuse. Numérisé et mis en forme HTML par Thierry Selva, 5 février 1998, maupassant@free.fr.

Mérimée, Prosper. La Vénus d’Ille. Revue des Deux Mondes, période initiale, tome 10, Paris, 1837, pp. 425-452. Fac-similé disponible sur Internet Archive.

Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Éditions du Seuil, 1970.

Leave a comment